インクルーシブなアクションを起こす一歩は、日常を知ることから。インクルーシブデザインワークショップ・外国人ワーカー編【前編】

野村不動産グループは、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を推進する一環として「インクルーシブデザイン」を体感し、事業に取り入れることを目指しています。多様性を尊重し、すべての従業員が「自分は受け入れられている」と感じられる企業文化のもと、より多くの人にとって使いやすく、価値のある商品・サービス等の創出に取り組んでいます。そのために、開発プロセスの初期段階から、多様な背景や価値観を持つ人々とともにアイデアを形にし、新たな可能性を探る「インクルーシブデザイン」を実践しています。

当社はインクルーシブデザインへの社内理解を広げるために、2024年度は2回にわたってインクルーシブデザインワークショップを実施しました。第1回はLGBTQ+の当事者とともに、大規模複合開発「BLUE FRONT SHIBAURA」(東京都港区芝浦)に実装してみたいアイデアを出し合いました。

インクルーシブデザインワークショップ・LGBTQ+編のレポートはこちらからご覧ください。

・【前編】:BLUE FRONT SHIBAURAをもっとインクルーシブな空間にするには?

・【後編】:「マイノリティのために」から、「ともにつくる」の実践へ。

第2回となる今回は、野村不動産グループで勤務する特定技能・技能実習生の外国人ワーカーの皆さんをリードユーザーとして招き、ワークショップを実施しました。今回リードユーザーとなったのは、野村不動産グループが管理するビルやマンションの清掃業務を担う野村不動産アメニティサービスで勤務する、インドネシアやベトナム、フィリピン出身の外国人ワーカー。皆さんの仕事ぶりを見学し、作業も一緒に体験しながら、BLUE FRONT SHIBAURAで誰もが働きやすい職場環境を実現するために必要な視点や、どのようなアクションをすべきか参加者全員で考えました。

ビルの価値をともに高めるチームとしての外国人ワーカー

今回のワークショップは、

●野村不動産グループ各社の日本人従業員33人

●野村不動産グループのオフィスビルなどの清掃業務を受託している野村不動産アメニティサービスに所属する特定技能3名、技能実習生5名(※)

が、それぞれ4つの班に分かれました。

※特定技能は、人材不足が深刻な分野で即戦力の外国人材として来日し就労する分野の知識が一定以上あることを条件に就業している。技能実習生は、開発途上地域への技術移転を図ることを目的に専門性の高い作業を学ぶために来日し就業している。

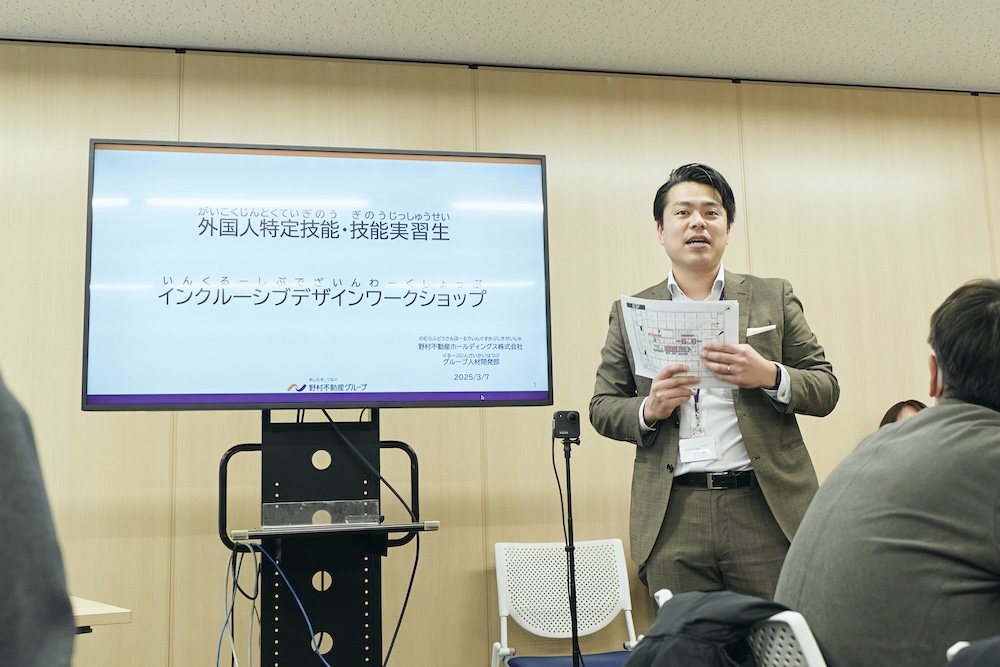

はじめに、野村不動産ホールディングス 人材開発部ウェルネス・D&I推進室(ワークショップ実施当時)の丸山眞輝さんから、今回のワークショップの狙いとゴールについて次のような説明がありました。

「今回のワークショップでテーマとする“外国人”とは、野村不動産グループの一員としてビルの価値をともに高めていく外国人ワーカーの方々です。本日は、野村不動産アメニティサービスで働く特定技能・技能実習生の皆さんからリアルな課題ややりがいについて色々お聞きしていきましょう。私たちが普段見えていないこと、無意識の偏見もあるかもしれませんので、そこに気づいてもらえれば良いワークショップになると思います。特定技能・技能実習生の中にはBLUE FRONT SHIBAURAに配属予定のメンバーもいますので、一緒に働く仲間としてアイデアを見つけていきましょう」

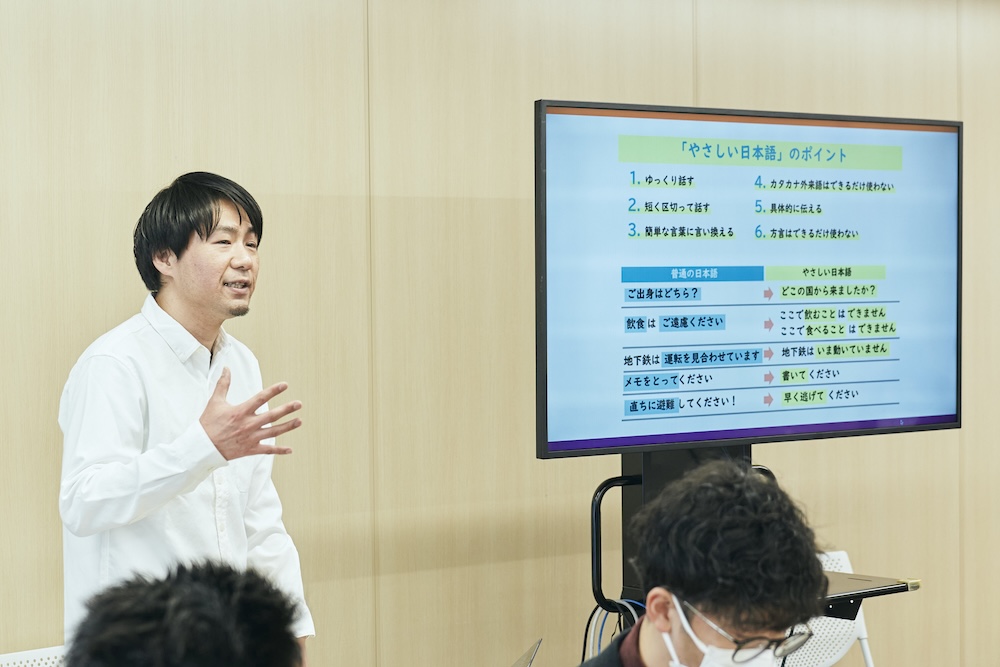

次に、前回のインクルーシブデザインワークショップでもファシリテーターを務めたPLAYWORKS代表・タキザワケイタさんからの説明です。まずタキザワさんは、日本人参加者の皆さんに「ゆっくり、短く、簡単な言葉で、カタカナ用語や方言を極力使わない『やさしい日本語』を意識しましょう」と呼びかけます。

そして、この日のリードユーザーである特定技能・技能実習生を雇用、管理している野村不動産アメニティサービスについて、同社総務部人材開発課・長野秀二さんの紹介によると、東京、神奈川、大阪で、若手も高齢者も障がい者や外国人も多様な年代と背景の人たちがいます。ここまで多様性に富んだ環境は、野村不動産グループの中でも随一ではないかと言います。

東南アジア諸国からの技能実習生の受け入れは2017年から始まり、現在は93名が在籍しています。2年前からはフィリピン、今季からはミャンマーからの受け入れも始まり、外国人ワーカーの多様化も進んでいます。

目下の課題は、慢性的な人手不足。定年を延長したり、ロボット清掃を導入したりするなど知恵と技術でカバーしようとしていますが、外国人の特定技能・技能実習生の活躍も大きな助けとなっています。

「2030年代には人手不足がさらに如実になります。このため、外国人の採用強化によりその比率を10%から30%に増やす計画です。日本に来て良かった、野村不動産グループで働けて良かったと思ってもらい、今いる人たちが長く働けて、後輩に仕事を伝えていってほしいと願っています」と長野さんは締めくくりました。

自己紹介タイムを経て、いよいよ特定技能・技能実習生の皆さんのお仕事見学、体験の時間です。参加者全員で新宿野村ビルの各所からごみを回収して地下の集積所へ巡り、休憩室や礼拝室を案内してもらい、ごみの分別作業も実際に体験しました。

「異国で働く」という視点で考えてみると…?小さな気づきから生まれる改善アイデアの数々

見学後に、班ごとで振り返りを行いました。すると、日本人参加者からは見学の感想や特定技能・技能実習生の皆さんの就業環境の改善に向けた提案が、特定技能・技能実習生の皆さんからは仕事をしていて嬉しいことや逆に困っていることなどが飛び交い始めます。

例えば、新宿野村ビルで働く野村不動産のメンバーからは、実際に集めたごみを再分別している清掃員の作業ぶりを体感したことで、捨てる時の意識が足りていなかったという気づきのコメントがありました。

「割り箸を弁当ガラの中に入れてそれをレジ袋にまとめて捨てれば、ごみがコンパクトになると思ってやっていたが、清掃員の皆さんがひとつひとつ袋から取り出して、弁当ガラはプラごみへ、割り箸は燃えるごみへ、食べ残しは生ごみへ、と余計な分別の手間をかけていることは知らなかった」

また、BLUE FRONT SHIBAURAに関わる日本人メンバーからは、特定技能・技能実習生の皆さんの文化や生活に配慮した就業環境づくりに向けて、具体的な提案もありました。

「地下の作業場や休憩所は窓もなく薄暗かったので、部屋の雰囲気を変えることで、もっと前向きに働けるようになるのではないか。掃除用具の倉庫や掃除に使った布巾を干す部屋など、用途を想定した部屋を割り振ることで作業導線が改善できそう。」

「ビル内の至る所にある通路案内板や貼り紙が日本語表記だけなので、ピクトグラムを用いるなどの工夫ができそう」

「(ムスリムのための)礼拝室や、礼拝前に手足を洗うスペースをもう少し変えられないか。ラマダーン中は日中に水も飲めないのでシフトに配慮が必要かもしれない。日本人が鈍感になりがちな領域なので考えるべきポイントが多いと気づかされた」

特定技能・技能実習生の皆さんは、母国と日本での掃除方法やごみ分別の違いに戸惑いながらも、こんな話をしてくれました。

「清掃中にすれ違った日本人オフィスワーカーに挨拶をしても返答がない時があって悲しい。でも、『綺麗になったね』『ありがとう』と声をかけてくれるとやりがいを感じます。」

特定技能・技能実習生の皆さんの仕事を実際に見て体験したからこそ得られた視点を活かし、日本人参加者の皆さんと特定技能・技能実習生の皆さんとの相互理解が進んでいったようです。文化的背景や業務内容が異なると「当たり前」と思っている前提も異なってくるため、お互いに歩み寄っていく姿勢が大切ですね。

では、こうした多彩な視点や意見を踏まえて、どのようにすれば外国人ワーカーの皆さんが働きやすい環境を実現できるのでしょうか?後編では、BLUE FRONT SHIBAURAを舞台にアイデアを考えていきます。