プロジェクトについて

森を起点に、事業を通して社会課題を解く挑戦が始まる

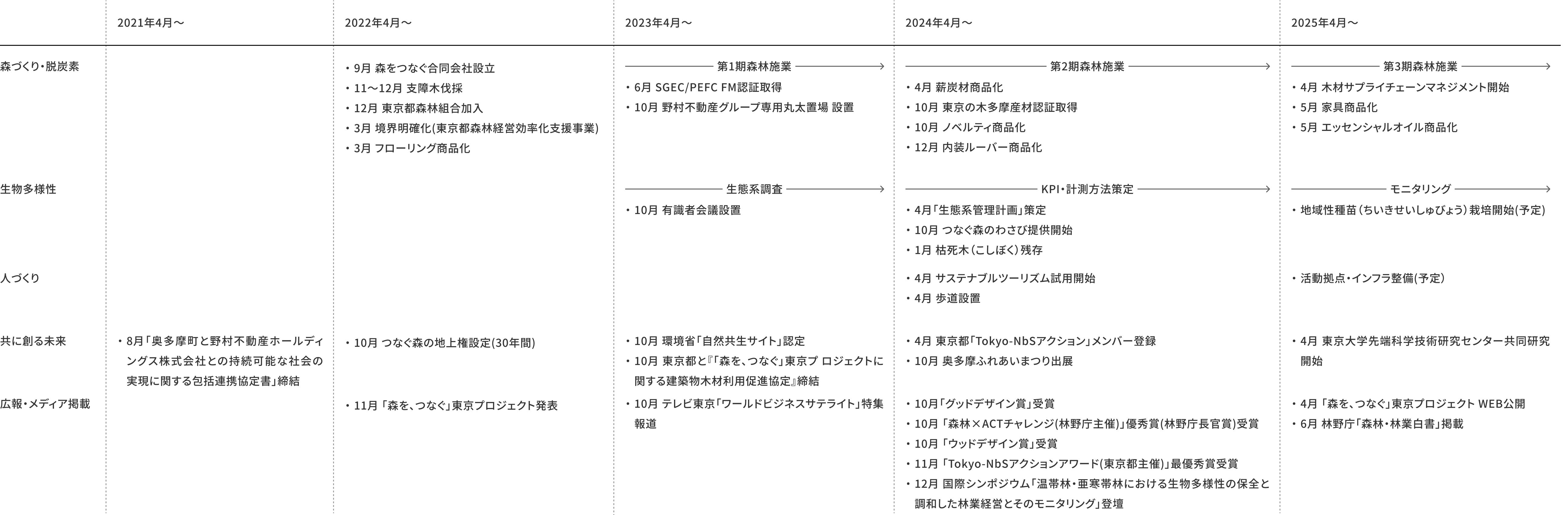

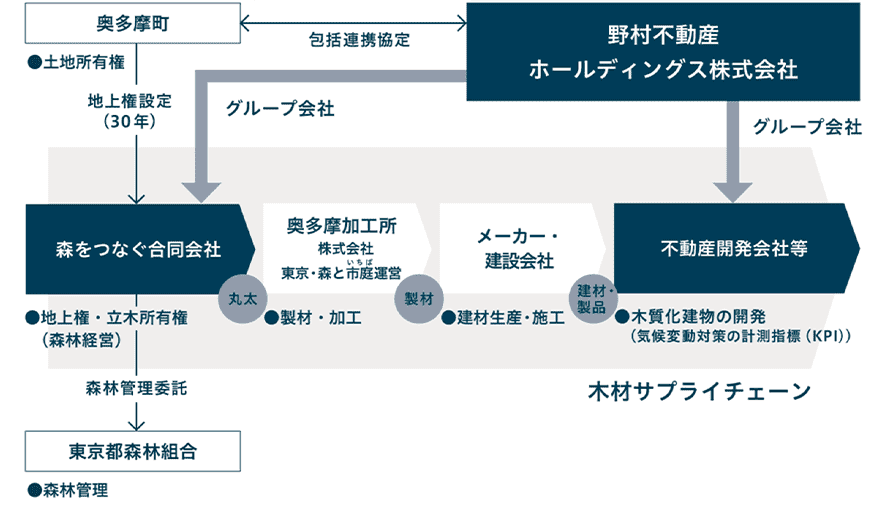

いま、企業経営において、社会課題の解決を伴う企業成長に向けた取り組みは不可欠です。地球温暖化による気候変動への対応、著しい速度で喪失する生物多様性の保全といった世界共通の課題。また、世界有数の森林率を誇る日本では、林業衰退等による森林機能の低下といった独自の課題も抱えています。野村不動産グループは、主力事業エリアである東京の都心最寄りの豊かな自然を有する奥多摩町(おくたままち)と包括連携協定*を締結。2022年10月、同町が保有する山林約130ヘクタールに対して30年間の地上権設定を受け、「森を、つなぐ」東京プロジェクトが始動しました。

*奥多摩町と野村不動産ホールディングス株式会社との持続可能な社会の実現に関する包括連携協定書

包括連携協定の連携事項

- 地域振興・雇用創出

- 自然環境保全・気候変動対策

- 循環経済・遊休地域資源活用

- 研究開発

プロジェクトの変遷

ランドスケープアプローチ

人びとの「幸せ」と社会の「豊かさ」の最大化へ

ランドスケープアプローチで自然と都市の共生を

「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、東京の自然と都市を舞台に、自然環境と人間活動を総合的に取り扱い、課題解決を導き出す「ランドスケープアプローチ」と呼ばれる手法が用いられています。野村不動産グループは、自然と都市が持続的に共生するモデルケースを確立し、他の地域にも汎用性がある模範を示すことで、社会的インパクトの創出と新たな価値の創造に伴う企業成長を目指しています。

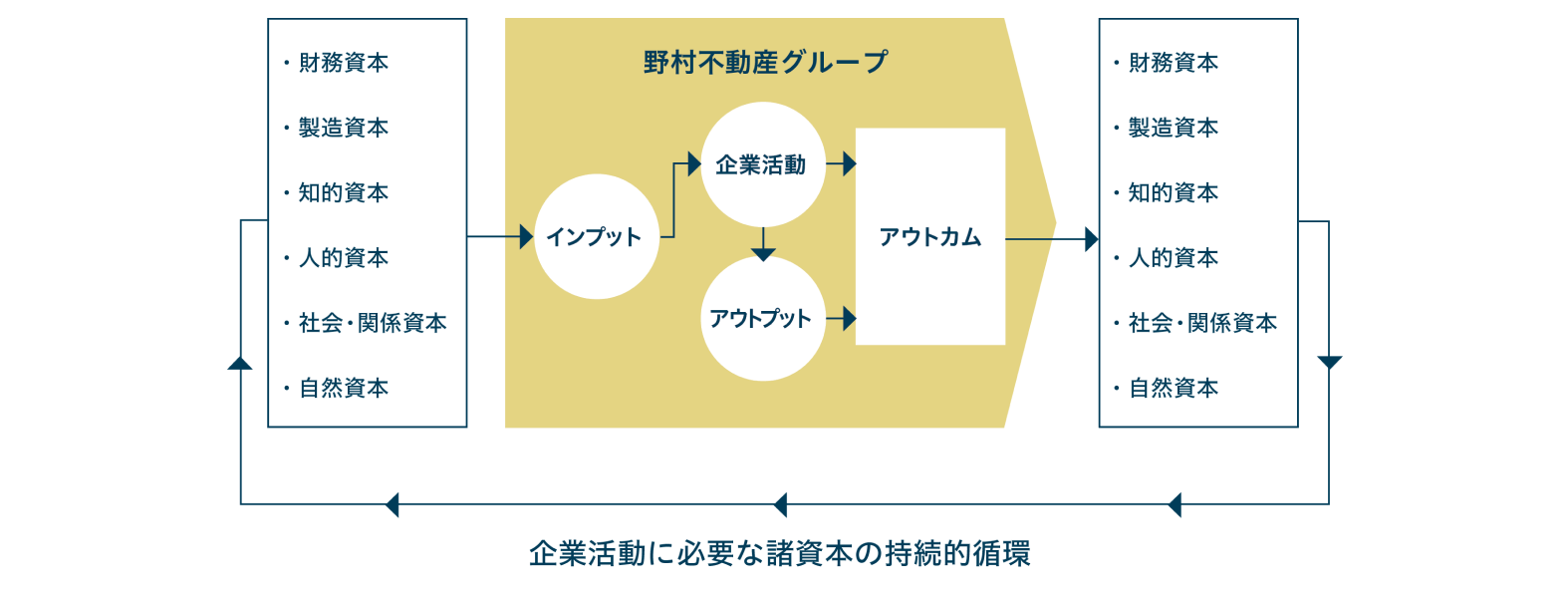

企業のサステナビリティ

まだ見ぬ、Life &Time Developerへ

企業のサステナビリティとは、企業経営の在り方として、市場創造や諸資本及び社会価値の獲得を通して、自らの長期的な成長や存続ならびに企業価値向上を図る活動を指します。また、企業は、自らの企業活動に必要な諸資本が循環するよう、取り巻く自然環境や社会システムの保全・構築に取り組み、リスク低減と新たな価値創出に努めます。野村不動産グループは、「森を、 つなぐ」東京プロジェクトを推し進めることで、社会から求め続けられる企業グループを目指しています。

「地球に生息している生物も、

野村不動産グループのステークホルダー」

企業は、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの期待に応えることが社会的使命です。野村不動産グループでは、地球に生息する生物も自らの企業活動に必要な自然資本の一部として捉え、その保全・回復や事業活動との相互扶助に取り組んでいます。つまり、地球に生息する生物も重要なステークホルダーといえます。

新井聡グループ CEO

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」取材の様子(2023年10月25日特集放映)

FOREST CREATION

& DECARBONIZATION

循環する森づくり

森を源流として、

都市、共生、未来へ

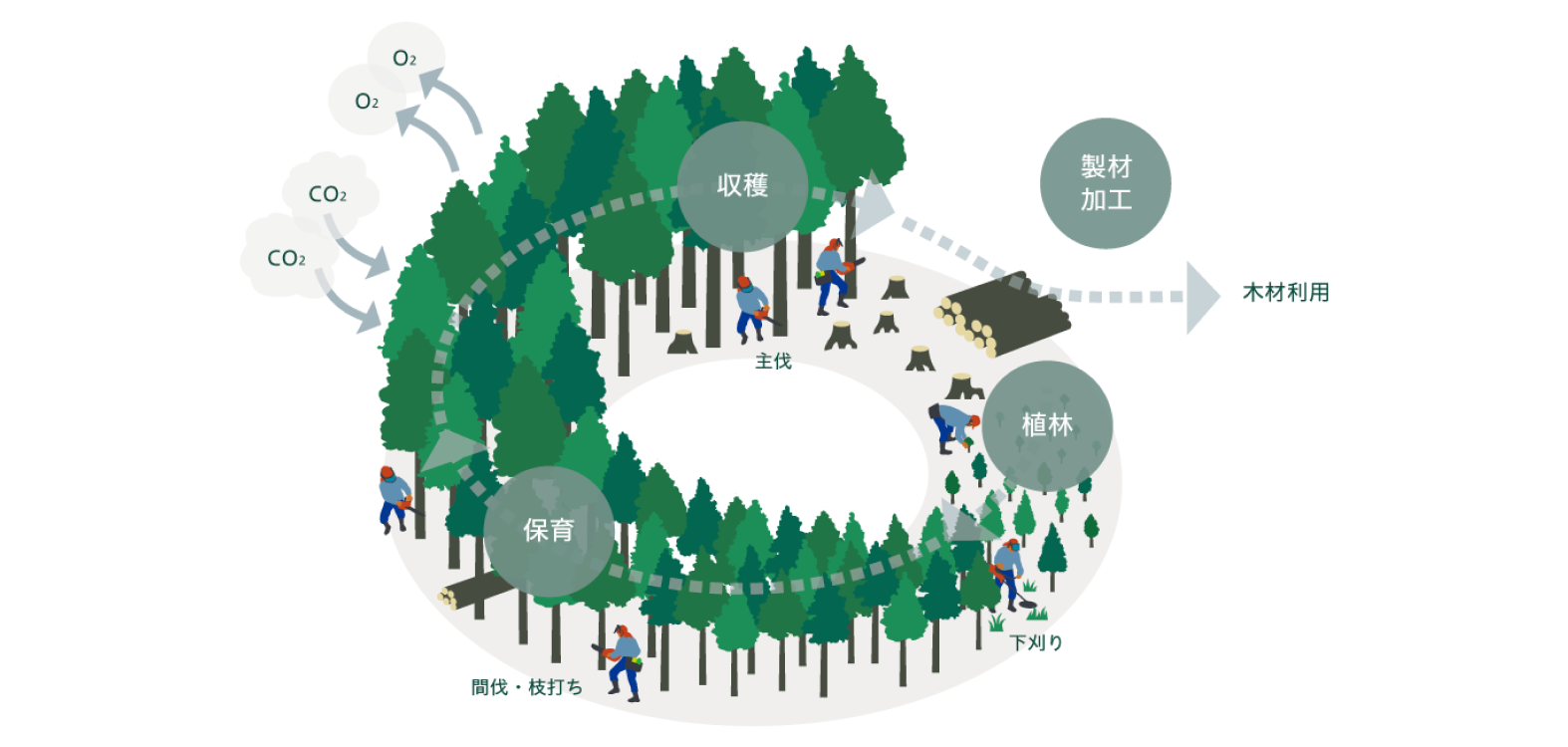

豊かな森林は、木材を生産するだけではなく、大気中のCO2を吸収し、水源や土壌を守り、川や海を含めた生物多様性にも寄与します。森を守り、活かすことは、人々が暮らす都市の源流に対する働きかけであり、これによって、自然と都市がつながり、組織や人々がつながり、今と未来がつながります。野村不動産グループは、奥多摩町に保有するこの森を「つなぐ森」と名付け、森林の多面的機能を発揮させる循環する森づくりに挑戦しています。

不動産デベロッパーの森づくり

不動産デベロッパーが木材を生産し、サプライチェーンへの投資を促す

つなぐ森では、野村不動産グループが森林経営を担い、地域の事業体やメーカー、建設会社等と連携することで、川上から川下までをつなぐ独自の木材サプライチェーンを構築。出口の安心感からサプライチェーンへの投資が促され、多摩地域の林業復興と木材サプライチェーンの強化により、都市と山間部における新しい経済循環を創出する地産地消の「循環する森づくり」が始動しました。

木材サプライチェーンマネジメント

国際先導水準に準じた、

つなぐ森の木材サプライチェーンマネジメント

*1 EUDR(EU Deforestation Regulation):欧州森林破壊防止規則

*2 クリーンウッド法:「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」の通称

*3 国際先導水準の木材サプライチェーンマネジメント:EUDR 同水準のトレーサビリティ管理(EUDR 第9 条1項に定める情報の収集・集約・表示・保管/ EU域内のみの適用を前提する分類を除く)

*4 SGEC/PEFC 認証:独立した第三者機関が一定の基準等に基づき、適切で持続可能な森林経営が行われている森林または森林経営組織等を審査・認証する制度

*5 多摩産材認証登録事業者:多摩地域で生育し、適正に管理された森林から生産された木材の産地を証明する制度に、多摩産材認証協議会が認定する事業者

Topics

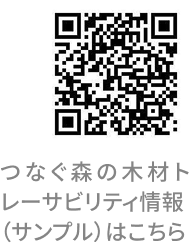

世界とは異なる、日本の森林課題

世界では、農地への転用や過剰伐採等による生態系の破壊、CO2吸収機能の低下、また違法労働や先住民の権利侵害等が問題視されています。一方、日本では、戦後、大量に植林されたスギやヒノキの森林管理が滞ったことによる森林の荒廃、多面的機能の低下が課題とされています。伐採適齢期を迎えた立木の伐採、新たな樹木の造林・保育等、循環する森づくりによる森林の多面的機能の回復が求められています。

森林サイクルの促進

森林サイクルを促進し、CO2吸収量を増幅

木材サプライチェーンの強化と適正化に伴う木材需要は、停滞した多摩地域の森林サイクルを促します。また、CO2吸収量が減少した高齢木を成長量の範囲で伐採し、再造林・保育を通して森林の若返りを図ることで、人工林の平均林齢が約65年にもなるつなぐ森のCO2吸収量を増幅傾向へと転じさせます。野村不動産グループは、つなぐ森の林内に作業道を整備することで木材生産性を高めると同時に、CO2吸収や水源涵養・土壌保持、生物多様性の保全等の森林が有する多面的機能の回復を目指しています。

Interview

「森そのものを未来への資産として捉えた、モデルケースに」

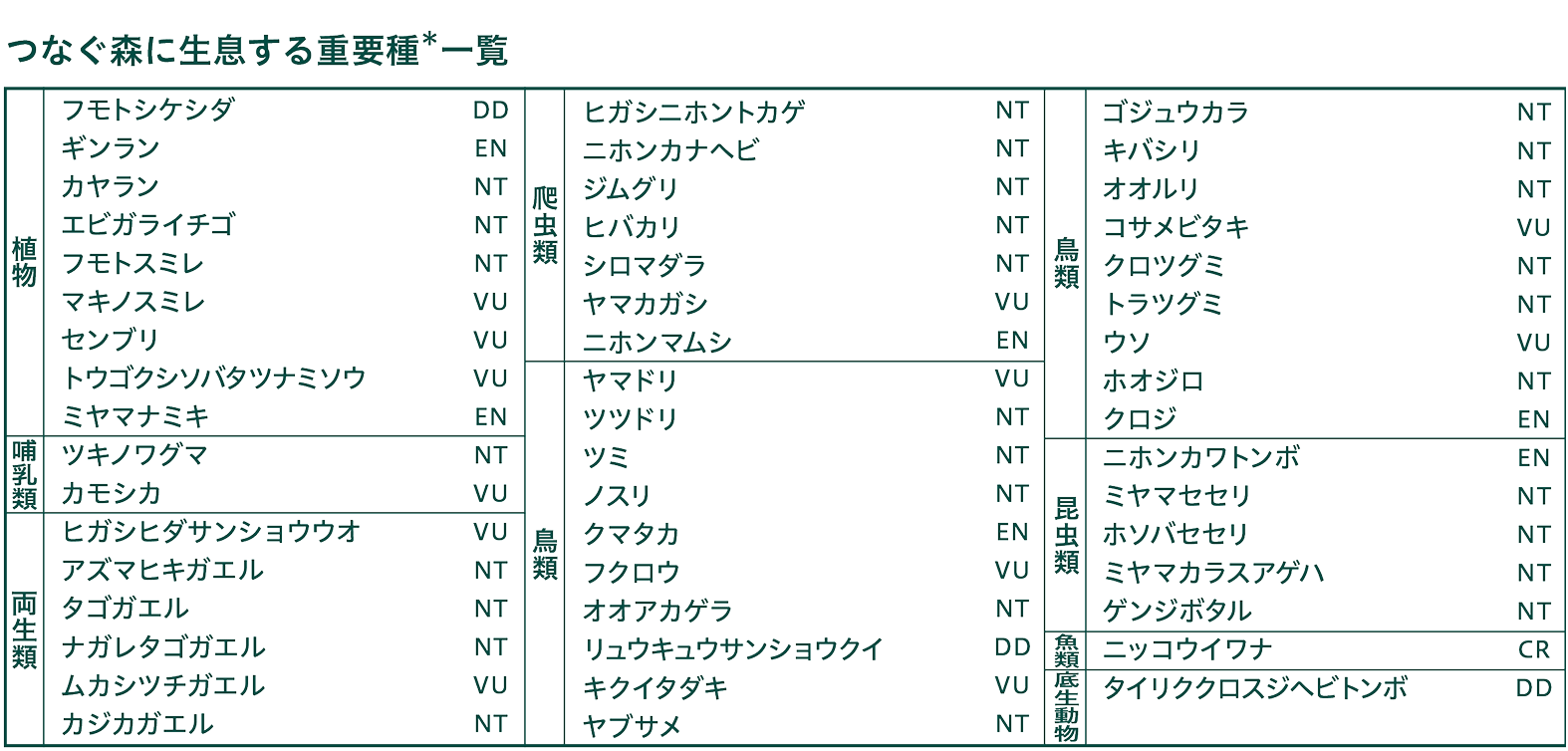

木材生産だけではなく、森そのものを多面的効果が生み出される資産として捉え、従来の森林施業にはない新しい視点を持つ「森を、つなぐ」東京プロジェクトに私たちは可能性を感じています。特に「小規模モザイク状皆伐」は、永く森づくりに携わってきた私たちにとっても初めての試みです。山へのダメージが少なく、生息する生物にも配慮された自然環境に優しい手法なので、今後、この取り組みが森づくりのモデルケースとして他の森にも波及し、林業全体が盛り上がることを期待しています。

東京都森林組合

左)天沼 晋志氏 右)畑中 勝也氏

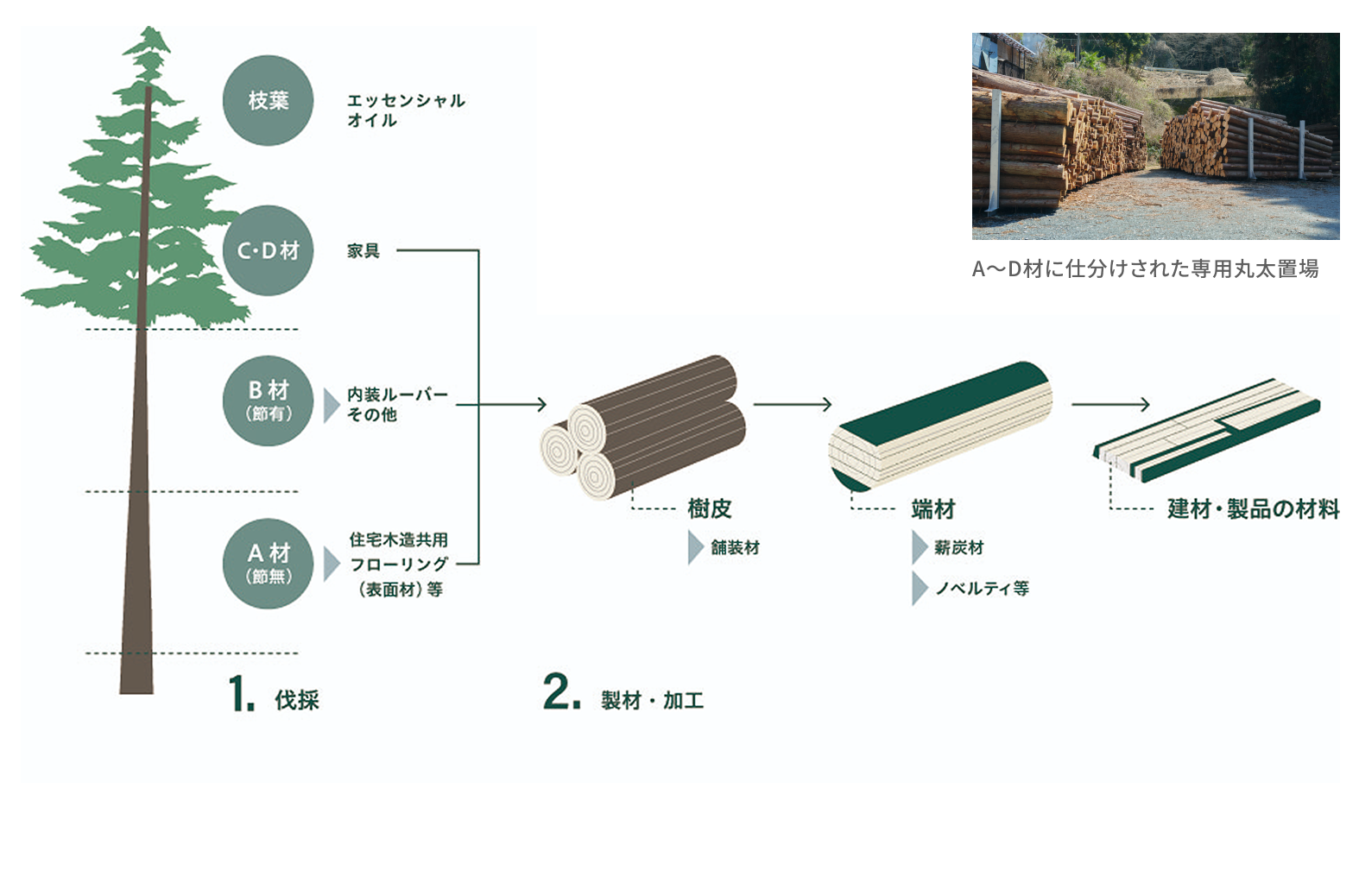

木の利用価値の最大化

1本の木の価値を高め、森林全体の荒廃を防ぐ

*1 製材歩留まり:原料の丸太材積に占める製品材積の割合

*2 建築物木材利用促進協定:「森を、つなぐ」東京プロジェクトに関する建築物木材利用促進協定

PRODUCT

森と向き合い、木の未来へつなぐ、デザイン。

つなぐ森から伐採した木材を用いて、野村不動産グループのサステナビリティを体現したオリジナル家具を開発。

この家具開発に携わるデザイナーの芦沢 啓治氏とカリモク家具の加藤 洋副社長にお話を伺いました。

左)

芦沢 啓治/建築家 1973年生まれ。2005年芦沢啓治建築設 計事務所設立。 2011年東日本大震災への復旧をきっかけに、家具ブランド「石巻工房」を創立。建築、インテリアにとどまらず、家具ブランドとの協業など幅広い分野で活動。

右)

加藤 洋/カリモク家具株式会社 取締役副社長 1966 年生まれ。2010 年4 月より現職。 「Karimoku New Standard」、「Karimoku Case」、「MAS」等の各ブランドを統括。他業種との協業も企画し、 カリモク家具のリブランディングに取り組む。

つなぐ森のC・D材を用いたオリジナル家具。強度が低い針葉樹を材料に、品質確保とデザイン性の両立を図る。カラーバリエーションにダークブラウン(不透明色)を加えることで、節目や色むらが気になる材を無駄なく活用。

未利用の針葉樹で、良質な家具をつくる

加藤) 節があっても細くても、手間をかければ未利用のC・D 材からも無垢材はとれます。結局、良材とは、人にとって扱いやすい材という一方的な考えであって、低質材でも捉え方次第で質の高い家具づくりは可能だと思います。「森を、つなぐ」東京プロジェクトには、これまで見向きもされなかった材の価値転換を図る私たちのものづくり精神と親和性を感じます。

芦沢) この家具が、日本の森林を広く知ってもらうツールになればと思っています。そのためにも本来は家具に向かない針葉樹だからといってデザインを諦めることなく、カリモク家具の高い技術力を用いて良質な家具づくりに挑みました。

つなぐ森から伐採されたC・D 材。一般に、利用価値が低い低質材として木質バイオマス燃料に使用(CO2 放出)。「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、家具の材料として用いることで炭素貯蔵を図っている。

自然の摂理に倣い、長く使いたくなる家具を

芦沢) 椅子にはとにかく強度が必要です。針葉樹は広葉樹と比べて圧倒的に弱く、どこまで配慮してデザインするべきか悩みました。ただ、針葉樹だけにこだわって作るというのも違うと思っています。健全な森はいろんな種類の木々が共生しながらバランスを取っています。木材も自然の摂理に倣い、強いものや弱いけれど美しいもの、それらを組み合わせることでデザインの可能性が広がると考えています。

加藤) 芦沢さんは素材の顔、特徴をみながらデザインしていくアプローチが上手だなと、いつも感心しています。

芦沢) 長く使ってもらうことが、結局は、自然環境にとっても重要なことだと思っています。愛着がわく家具が身近にあることで、使う人の意識が変わり、行動も変わっていくと思います。

加藤) 30年、50年と使っていただければ、その間に新しい木が育ち、炭素貯蔵にもつながります。傷んできたら修理して、さらに長く使っていただきたいですね。

強度が弱い針葉樹から良質なデザインの家具を作るため、改良案は立体模型にして随時議論し、背もたれや座面の形状、椅子の脚の径や角度など細部を調整。

Topics

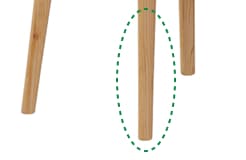

インクルーシブデザインによる新たな価値創造

インクルーシブデザインとは、これまで利用対象から除外されてきた特別なニーズを持つ人々の課題解決を起点に、彼らと共に商品・サービスを開発する手法です。「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、視覚障がいの方や義足・車椅子利用の方等が試作段階の家具を試用して気付いた、特別なニーズをデザインへ取り入れることで、新たな価値創造に挑戦しています。

デザインへの取り入れ ①

視覚障がいの方の声をいかし、テーブルや椅子の脚の形状を丸くして角をなくすことで、足をぶつけてもケガをしないように安全性を向上。

デザインへの取り入れ ②

義足・車椅子利用の方の声をいかし、椅子に着席・起立しやすいように、背もたれに肘掛け機能を付加し、上体を支えるデザインへ。

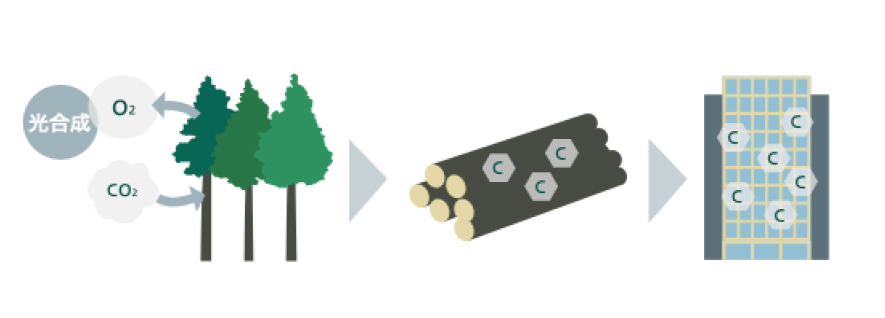

木質化建物の開発

木質化建物の開発と炭素貯蔵

木は光合成によって大気中のCO2を吸収、貯蔵します。また、燃やされたり、微生物に分解されない限り、炭素を貯蔵し続けるため、建築物の建材として利用すれば炭素の長期間貯蔵につながります。野村不動産グループは、気候変動対策の計測指標(KPI)として建築物へ固定する炭素貯蔵量 10,000t-CO2/年を掲げ、木質化建築の開発に積極的に取り組んでいます。

野村不動産溜池山王ビル(東京都港区)

2023年10月竣工、国土交通省サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)、木材利用推進コンクール 優良施設部門「内閣総理大臣賞」受賞、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度「最優秀賞」受賞

BLUE FRONT SHIBAURA(東京都港区)

S棟 2025年2月竣工、N棟 2030年度竣工、共用部・内装材等につなぐ森の木材を利用

BIODIVERSITY

生物多様性

生物多様性の損失を食い止め、ネイチャーポジティブへ

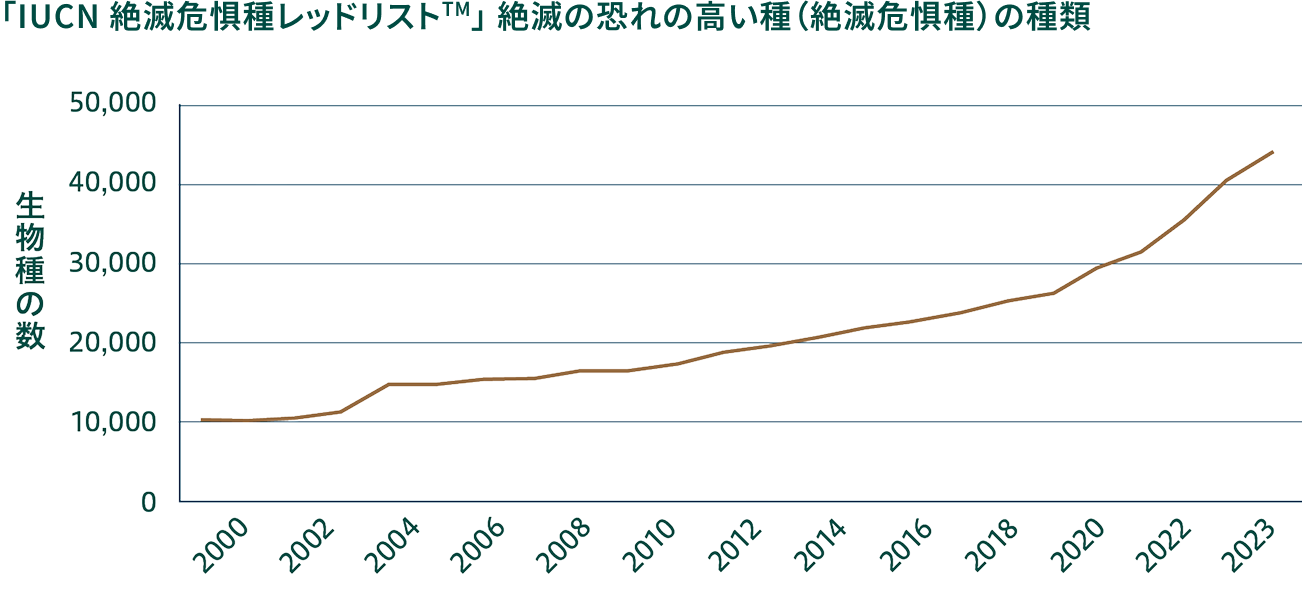

地球上には、数千万種以上もの生物が生息しているともといわれています。しかし、人類が地球環境に与えている負荷が彼らの生存を脅かし、結果として、私たちが永く享受してきた自然からの恩恵が急速に失われつつあります。 野村不動産グループは、生物多様性の損失リスクと向き合う国際社会と同調し、生物多様性の保全と回復を目指すネイチャーポジティブを推し進めています。

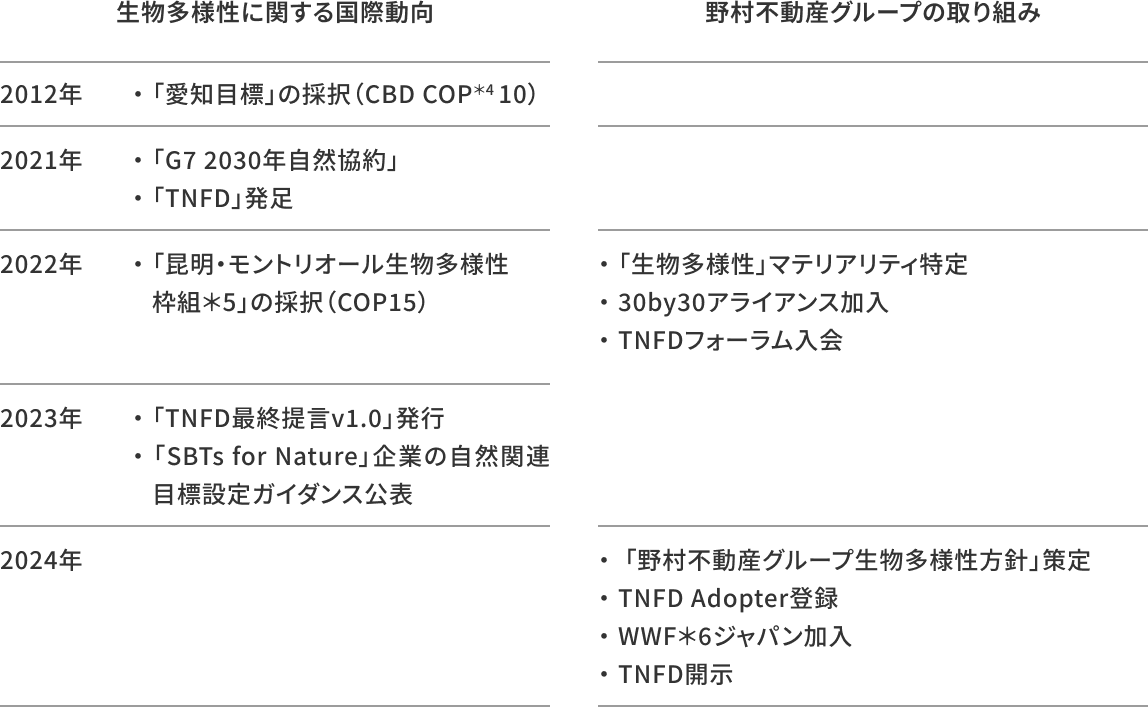

「つなぐ森の目指す姿」の策定

気候変動に次ぐグローバルイシュー「生物多様性」

企業が気候変動対策に取り組み始めて久しい中、気候変動に次ぐグローバルイシューとして「生物多様性」に注目が集まっています。野村不動産グループでは、2030年までの重点課題(マテリアリティ)の一つに生物多様性を特定。2024年よりTNFD*1Adopterに登録し、TNFD開示を開始、事業活動における生物多様性への影響を把握し、保全・再生に向けた取り組みを推進しています。尚、つなぐ森は、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する「30by30(サーティ・バイ・サーティ)*2」の一環として、環境省より自然共生サイト*3に認定されています。

*1 TNFD(Task Force on Nature-Related Financial Disclosures):自然関連財務情報開示タスクフォース *2 30by30:2030 年までに陸と海の 30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標 *3 自然共生サイト:国が認定する「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」 *4 CBD COP (The Convention on Biological Diversity’s Conference of the Parties):生物多様性条約締約国会議 *5 昆明・モントリオール生物多様性枠組:2022年12月開催「生物多様性条約第15回締約国会議」にて採択された、2030年までの生物多様性に関する世界目標 *6 WWF(World Wide Fund for Nature):世界自然保護基金

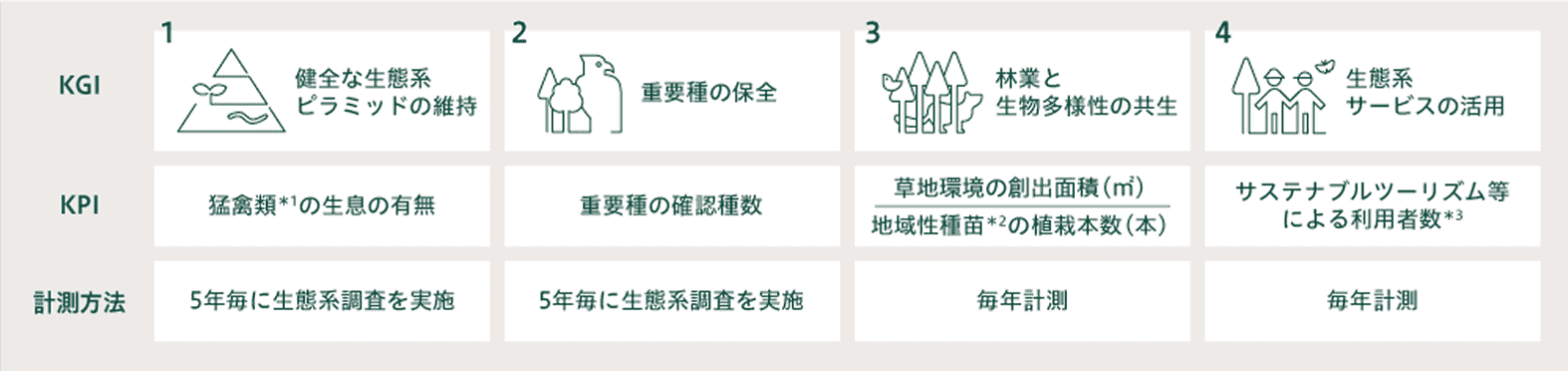

「野村不動産グループ生物多様性方針」に基づく、つなぐ森の目指す姿

野村不動産グループは「野村不動産グループ生物多様性方針」において、生物多様性の保全に関する国際目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に賛同し、ネイチャーポジティブ*の達成に向けた行動を促進することを掲げています。「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、つなぐ森の目指す姿として、同方針に資する4つのKGIを策定しています。

*ネイチャーポジティブ : 生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること

Topics

森づくりは海づくり。山から海へ拡がるACTION を

海に生息する生物の多くは、植物プランクトンが支える食物連鎖の上に成り立ちます。また、植物プランクトンの成長には、森の落ち葉等から生成するフルボ酸と鉄分が結合したフルボ酸鉄が不可欠です。野村不動産グループは、2025年夏に、東京湾岸の大規模開発BLUE FRONT SHIBAURAへ本社移転し、つなぐ森を起点に多摩川・東京湾への展開を視野に入れています。

BLUE FRONT SHIBAURAから撮影した東京湾

健全な生態系ピラミッドの維持

生態系ピラミッドを健全化し、多様な生物が生息する森に

クマタカ

つなぐ森周辺に生息するアンブレラ種

急増する絶滅危惧種。尊い生命と向き合う

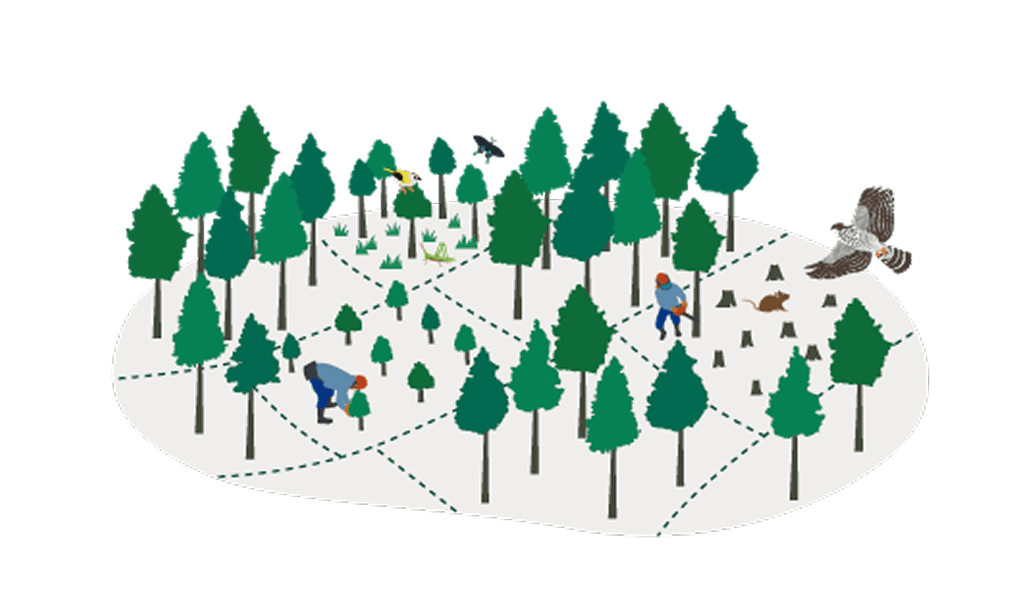

* 重要種:下記選定基準のいずれかに該当する種(表中の英字は東京都RDBによる指定ランクを示す) ・ 東京都レッドデータブック2023(本土部):該当種/上図参照[絶滅危惧Ⅰ A 類(CR)/ 絶滅危惧ⅠB 類(EN)/ 絶滅危惧Ⅱ類(VU)/ 準絶滅危惧(NT)/ 情報不足(DD)] ・ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称:種の保存法):該当種/ ヒガシヒダサンショウウオ、クマタカ ・ IUCN レッドリスト:該当種/ ツキノワグマ、ヒガシヒダサンショウウオ ・ 環境省レッドリスト2020:該当種/ ヒガシヒダサンショウウオ、クマタカ、ニッコウイワナ

つなぐ森の生態系調査(2023年)時に撮影した実際の写真

左)二ホンジカ 右)ヤマドリ

林業と生物多様性の共生

林業と生物多様性の共生、 非経済林のモデルケースを目指す

20世紀半ば、日本では人口増加に伴う木材需要拡大を背景に、生態系豊かな天然林を伐採し、スギやヒノキ一辺倒に植林しました。しかし、国産材の需要低迷を経た現在では、本来は木材生産に適さない非経済林の在り方が問われています。 つなぐ森では、日本の非経済林に汎用的なモデルケースづくりを目指し、小規模モザイク状皆伐や幼齢人工林地を活かした草地環境の創出、ハイスタンプ(長い切り株)による枯死木残存等、林業と生物多様性の共生に挑戦しています。

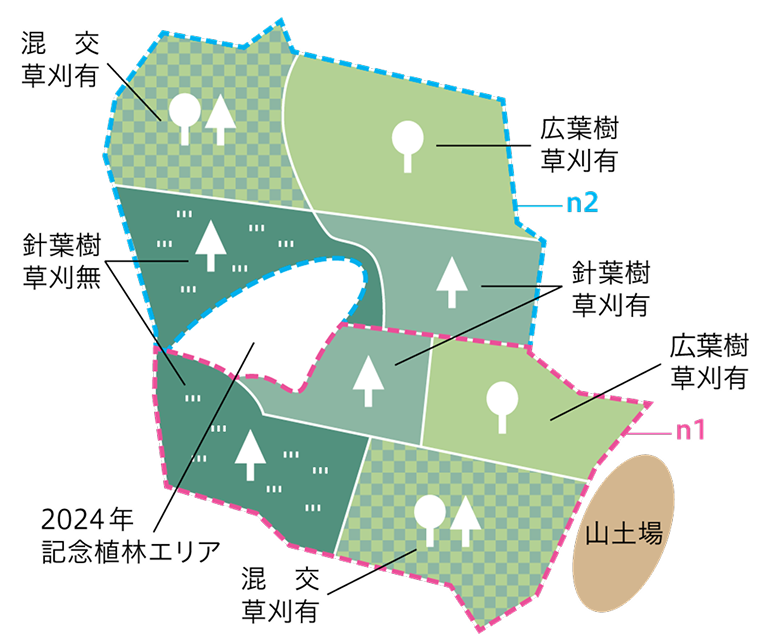

小規模モザイク状皆伐・草地環境創出イメージ

枯死木残存(ハイスタンプ)

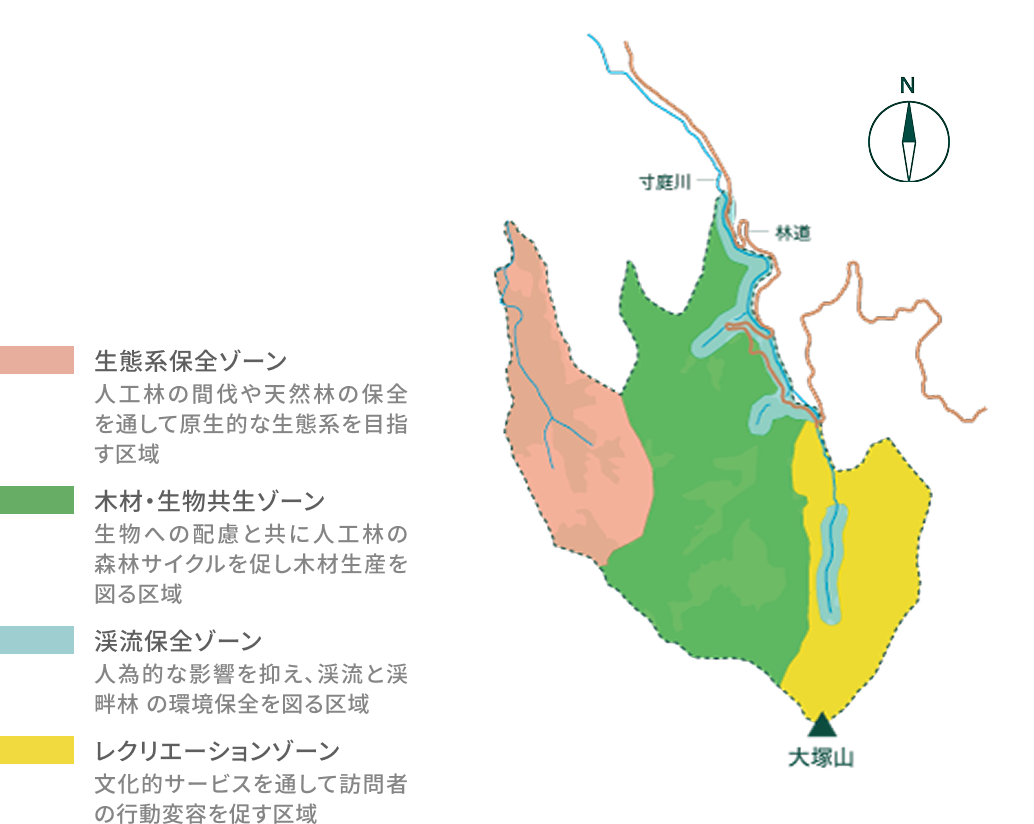

森林の多面的機能の発揮

生態系調査に基づく生態系管理計画

つなぐ森では、2023年の生態系調査に基づいて生態系管理計画を策定。

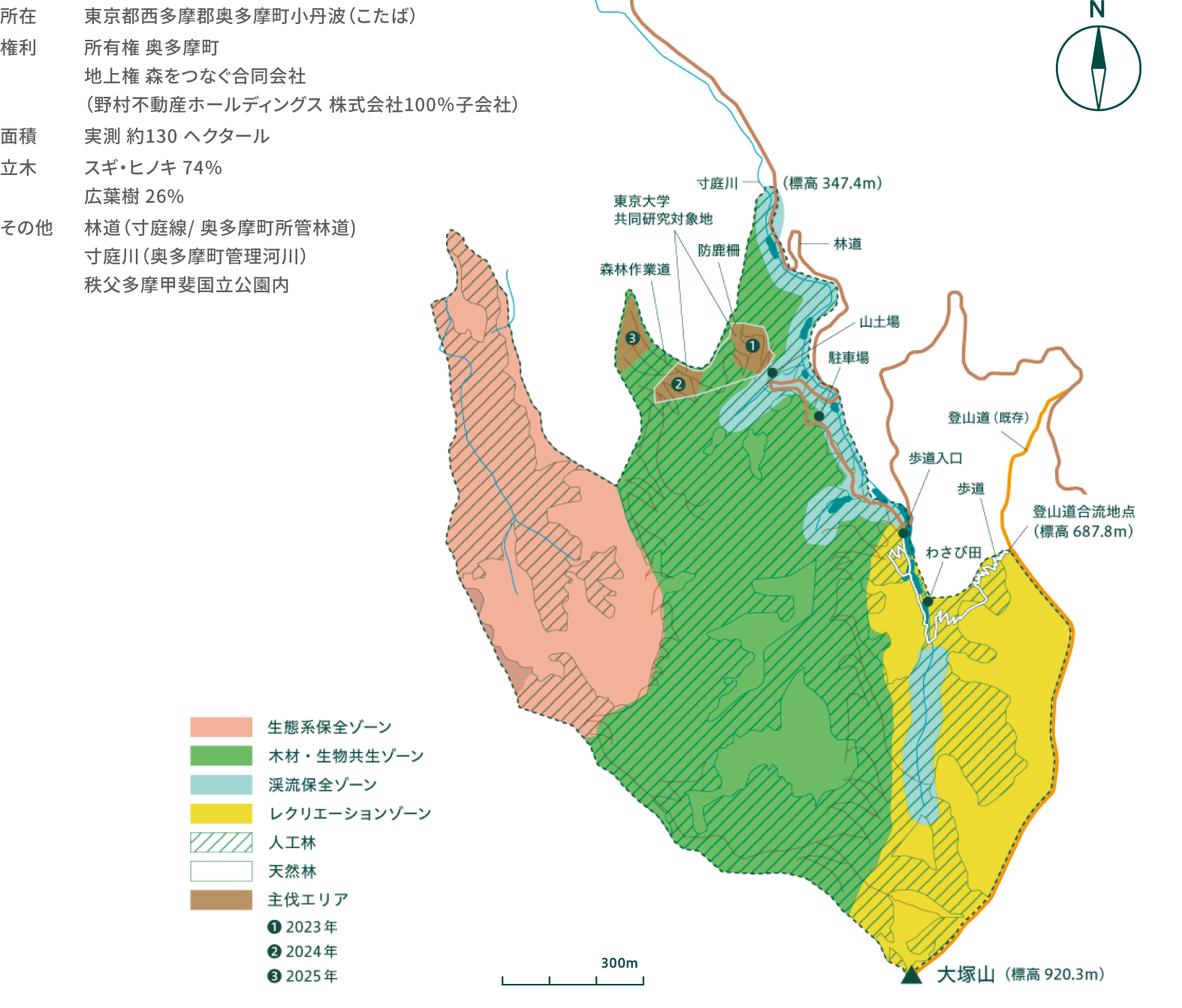

森林の多面的機能*の発揮を目指して4つの区域にゾーニングし、区域ごとの理想像とアクションプランを定めています。

* 森林の多面的機能:生物多様性保全、地球環境 保全、土砂災害防止・土壌保全、水源涵養、快適環境形成、保健レクリエーション、文化、物質生産の8つ

木材・生物共生ゾーンの伐採跡地

渓流保全ゾーンのわさび田

レクリエーションゾーンの歩道

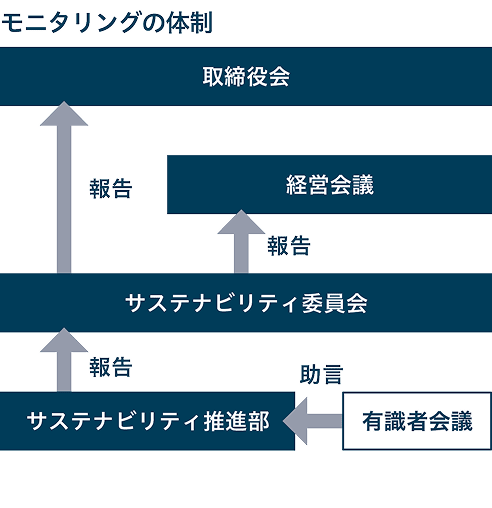

モニタリング&有識者会議

つなぐ森が目指す姿に向けた、独自のモニタリング

自然界の生態系には境界がないため、生態系管理の効果が現れるには長い年月を要します。野村不動産グループでは、つなぐ森の目指す姿である4つのKGIに対して、指標の明確化による効果測定のため独自のKPIを策定。国際水準の生態系調査を5年毎に実施するほか、変化を毎年計測することで、自らの企業経営に紐付けながら、有識者会議の助言を踏まえて効果の最大化を目指しています。

*1 猛禽類:生態系の上位性の観点から、猛禽類(クマタカ、フクロウ等)を生態系ピラミッドの維持に関する指標種として選定

*2 地域性種苗:地域に自生している樹から採種された地域性が確かな苗木

*3 サステナブルツーリズム等による利用者数:ツーリズム等によるオーバーユースを防止するため、「生態系管理計画」におけるゾーニングを前提としたツーリズムプログラム等を実施。また、ツーリズム等の内容の妥当性や、それらによるつなぐ森への影響については、生物多様性有識者会議において継続的に議論・ご確認

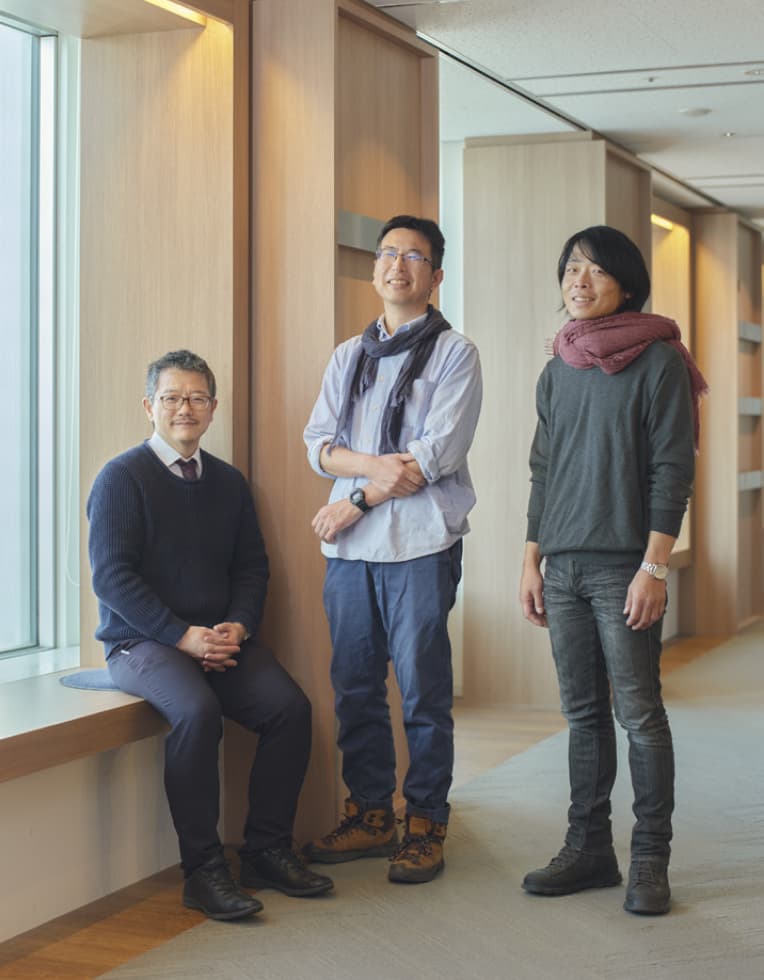

EXPERT MEETING

生物多様性有識者会議

「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、モニタリングの一環として、森林や生物多様性に関する先進的な理論に依拠し、多摩地域の生態系に詳しい専門家を招いた有識者会議を運営しています。このプロジェクトが、一民間企業による独善的な取り組みとならないよう様々な立場の方々と対話を重ねながら、国際的なガイドラインとの整合や学術的成果の創出、及び地域特有の課題と真摯に向き合っています。

左)

橋本 禅(しずか)氏/東京大学大学院 農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 教授、IPBES学際的専門家パネル(MEP)共同議長

[専門分野]生態系サービス・ランドスケープ計画・環境政策

中)

御手洗 望氏/青梅自然史研究グループ代表

[専門分野]多摩地域の生物および生態系

右)

森 章氏/東京大学 先端科学技術研究センター教授

[専門分野]生態学・生物多様性・生態系サービス

CULTIVATING

THE NEXT GENERATION

未来を創る人づくり

今と未来の人々の幸せや地球の豊かさを、

考え、実践する次世代を育む

企業は、複雑な社会システムの中で企業活動を営むため、単独では自らが目指すサステナビリティを実現できません。企業がサステナビリティを実現するためには、顧客や投資家、取引先、地域社会と共に、今と未来の人々の幸せや地球そのものの豊かさを考え、実践する必要があります。不動産デベロッパーとしてモノづくりからコトづくり、そして、次の時代の在り方を自ら考え実践する、未来を創る人づくりに取り組んでいます。

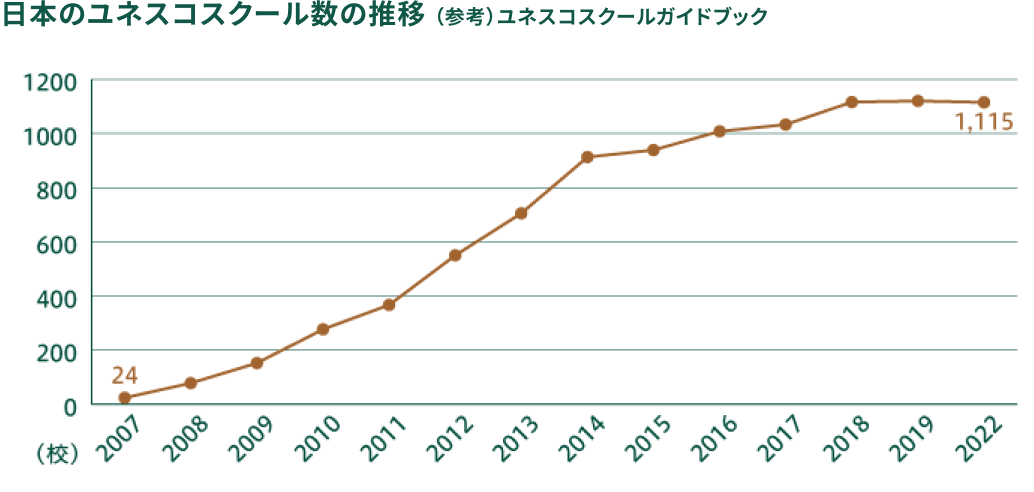

ESDの推進

持続可能な社会の創り手を育む人づくり

昨今、私たちは気候変動、貧困、資源の枯渇、紛争、生物多様性の損失、感染症等、多くの課題を抱えています。そして、これら課題の解決には、地球規模の課題を自分事として捉え、その解決に向けて自ら行動を起こす力を身に付けるための教育が不可欠です。2019年、「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」が国際連合総会*1及びユネスコ総会*2にて採択。日本でも、2020年から実施する新しい学習指導要領において、「持続可能な社会の創り手」が掲げられ、ESD*3の理念が組み込まれました。現在、ESDの理念に基づき加盟を承認されたユネスコスクール*4は、日本国内だけで1,100校以上に上ります。野村不動産グループは、そうした背景を自らの成長機会と捉え、「森を、つなぐ」東京プロジェクトを通して、持続可能な社会の創り手を育むための人づくりに挑戦しています。

*1 国際連合総会:国際連合加盟国が参加する国際連合の主要機関

*2 ユネスコ総会:国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の最高意思決定機関

*3 ESD(Education for Sustainable Development):持続可能な開発のための教育

*4 ユネスコスクール:ユネスコの理念を学校現場で実践するために発足した国際ネットワークASPnet(Associated Schools Project Network)への加盟が承認された学校

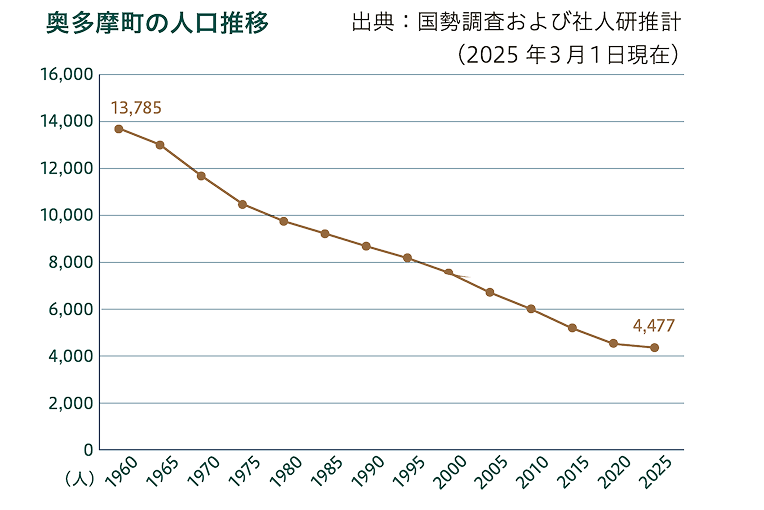

課題が山積する奥多摩町を、ESDの実践フィールドへ

持続可能な社会の創り手を育むためには、あらゆる社会課題を自分事として向き合えるESDの実践フィールドが不可欠です。奥多摩町には、過疎化や少子高齢化、林業の衰退等、多くの社会課題が存在し、野村不動産グループ自らの企業成長とともに、これら課題の解決を図ることが期待されています。「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、循環する森づくりによる木質化建物の開発や地域雇用の創出、サステナブルツーリズムによる行動変容の促進や奥多摩町の関係人口増加等、同町の豊かな自然環境を活かした社会課題の解決に取り組んでいます。近年、こうした生態系サービス*1を活用して社会課題の解決を図るNbS*2が注目され、野村不動産グループは、2024年より東京都が主催する「第1回Tokyo-NbSアクションアワード」で最優秀賞を受賞しました。

*1 生態系サービス:生物多様性豊かな生態系が人間へ提供する恩恵を指し、供給サービス、調整サービス、文化的サービス、基盤サービスの4つに分類

*2 NbS (Nature-based Solutions):自然に基づく解決策

サステナブルツーリズム

五感で感じ、学びから行動へ。

サステナブルツーリズム 実施プログラム (事例)

「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、人づくりの一環として奥多摩町でサステナブルツーリズムを開始。 地球規模の課題を自分事として捉え、その解決に向けて自ら行動を起こすためのプログラムを実施しています。 生態系サービスの活用やNbS(自然に基づく解決策)に資する、自然豊かな奥多摩町ならではの取り組みへ。

野村不動産グループが目指すサステナビリティや「森を、つなぐ」東京プロジェクトに取り組む意義について説明を受け、導入としての知識と心構えを養う。

障がい者支援施設(東京多摩学園)にて、入園者の皆さんとの椎茸栽培やダンス交流を通して、誰ひとり取り残さない社会の実現に向けた理解を深める。

自然豊かなつなぐ森に足を踏み入れ、専門ガイドから生息する生物や、その重要性と危機について説明を受け、生物多様性保全への理解を深める。

野村不動産グループが生産委託する奥多摩町名産のわさびを収穫し、健全な森づくりが透き通った湧き水と生態系サービスを生み出すことへの理解と共感を育む。

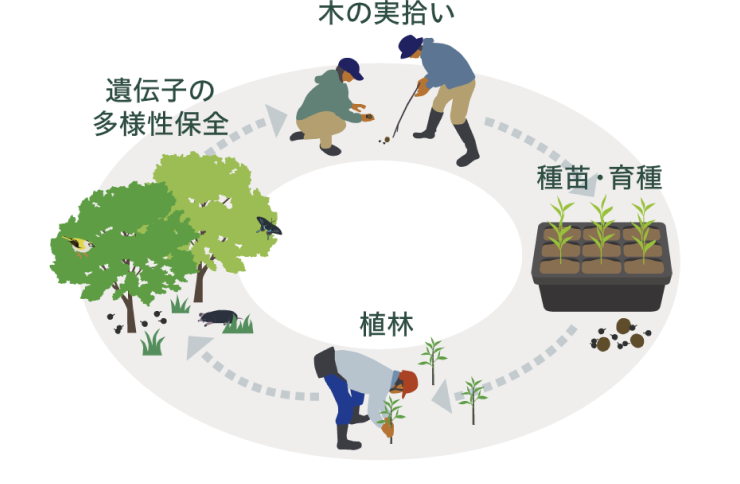

つなぐ森に自生する地域性種の木の実拾いを通して、生物多様性の階層の一つである「遺伝子の多様性」を保全することの大切さを学ぶ。

つなぐ森から伐採された木材を加工する製材所の見学や木材加工を体験し、事業を通したサステナビリティの実例を体感・自分事化する。

* D&I(Diversity & Inclusion): 多様な人材を活かし、個々の能力が発揮できるようにする取り組み

Interview

「自然や生物について考え

行動に移すきっかけを作りたい」

私たちネイチャーガイドは、ツアー参加者へ単に自然や生き物を「大切にしよう」と呼びかけるのではなく、自然の魅力や尊さを伝えることで、当事者として「大切にしたい」と思い行動に移すきっかけを作っています。奥多摩町はその全域が国立公園でもあるので、野村不動産グループの呼びかけで都心方面から多くの方々に訪れていただくことで、自然の保護と社会の利益の両立を目指せればと思います。

株式会社 自然教育研究センター 佐藤 舞子氏

Interview

「わさび栽培を活かして、

自然や地域の魅力を伝えてほしい」

奥多摩町でのわさび栽培は、「東京なのに大自然で露地栽培」というストーリー性にポテンシャルを感じます。 地域の魅力を広く発信していくためにも、野村不動産グループがハブとなって多様な人々との共創が増えることを期待しています。つなぐ森のわさびは野村不動産グループが運営するホテルやレストランでの提供が開始されていますが、都市にいながら自然について考える機会になったらいいですね。

わさびブラザーズ 左)角井 竜也氏 右)角井 仁氏

Topics

地域性種を植栽し、

「遺伝子の多様性」を保全

生物多様性には、遺伝子の多様性、種の多様性、生態系の多様性という、異なる3つの階層にそれぞれ多様性があります。野村不動産グループは、遺伝子の多様性を保全するため、つなぐ森及び多摩地域に自生する木の実を苗木に育て、つなぐ森の造林木として植え戻す取り組みを進めています。

地域性種苗の植栽

体験の場から生まれた薪は事業利用へ。

運営するホテルや飲食店で活用

「森を、つなぐ」東京プロジェクトでは、つなぐ森の木材を建材等へ加工する過程で生じた端材を、サステナブルツーリズムを通して薪炭材へと加工し、野村不動産グループが運営するホテルや飲食店にて利用しています。

NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYOのピザ窯

CO-CREATION

共に創る未来

多様な組織や人々と、新たな価値の創造へ

企業は、自然環境のみでなく、複層的なステークホルダーにより構成された社会システムを基盤に活動しています。野村不動産グループは、「森を、つなぐ」東京プロジェクトを通して、自らの長期的な成長や存続に資する社会・関係資本の構築を目指すとともに、多様な組織や人々の結びつきが育むダイバーシティを推し進め、新たな価値の創造に挑戦し続けます。

関係人口の増加

奥多摩町の課題と向き合い、共に未来を創る

* 関係人口:定住はしていないが観光訪問より深く地域や地域住民と関わりを持つ外部者の人口

Interview

「野村不動産グループとの連携は、奥多摩町のチャンス」

自然への配慮が不可欠になった昨今の社会環境は、奥多摩町にとってはチャンスだと感じています。ただ、人口5,000人に満たない奥多摩町では、行政や地域住民が自らできることに限界があるため、野村不動産グループとの連携による新たな取り組みに期待しています。「森を、つなぐ」東京プロジェクトをきっかけに、奥多摩町のファンが増え、関係人口の増加につながってほしいですね。

奥多摩町 企画財政課

左から)徳王 龍介氏、杉山 直也氏、杉田 直人氏

Topics

「地域社会の一員として、地域づくりへの期待に応えていく」

地域には、先祖代々より引き継がれてきた歴史や文化、地域資源があります。野村不動産グループは、奥多摩町最大の地域イベント「奥多摩ふれあいまつり」に出展するなど、自ら地域社会の一員として、次の時代に望まれる地域づくりへの期待に応えていくために、地域の方々との対話や相互理解を大切にしています。

奥多摩ふれあいまつり

野村不動産グループブース

東京大学との共同研究

未来に課題を残さない森づくりのモデルケースへ。

東京大学との共同研究をスタート

共同研究対象地:2023年主伐エリア(狭域地図参照)

地域雇用の創出

Interview

「木に魅力を感じる人が増えることで、雇用創出や技術継承につながる」

製材業の現場は、慢性的な人材不足に加えて従事者の高齢化に伴う技術の継承や人材育成が課題となっています。仮に木材需要が増えたとしても現場で働く人や技術がなければサプライチェーンは成り立ちません。「森を、つなぐ」東京プロジェクトを機に、私たちも従業員が増えました。この取り組みによって木を扱う仕事に魅力を感じる若い人が増え、雇用創出や技術継承につながることを期待しています。

株式会社 東京・森と市庭

左から)牛島 一成氏、西原 啓史氏、野口 洋氏

ACCESS

つなぐ森の概要

つなぐ森の概要